Chapitre 8 – Tâche de l’enseignante ou l’enseignant et son aménagement1

Les conditions d’exercice de la profession d’enseignante ou d’enseignant doivent être telles que l’élève puisse bénéficier de la qualité d’éducation à laquelle il est en droit de s’attendre et que le centre de services et les enseignantes et enseignants ont l’obligation de lui donner.

L’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques est un objet soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

Les critères régissant le choix des manuels, parmi la liste de ceux approuvés par la ou le ministre, et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études ainsi que leurs modalités d’application sont des objets soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

Le choix des manuels et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études est un objet de consultation soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de l’école déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

Le changement de bulletins utilisés par le centre de services est un objet soumis à l’organisme

de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de choisir la démarche appropriée pour la préparation et la présentation de ses cours dans les limites des programmes autorisés.

Les examens du centre de services sont administrés conformément à sa politique d’évaluation,

laquelle est un objet soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au

niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

La grille-horaire est un objet de consultation soumis à l’organisme de participation des

enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du

chapitre 4-0.00.

Les guides pédagogiques préparés par le Ministère sont des instruments mis à la disposition des enseignantes et enseignants à titre indicatif.

La direction de l’école consulte l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au

niveau de l’école sur les différentes activités professionnelles, autres que les activités de

formation et d’éveil ou les cours et leçons, et le temps prévu pour les réaliser1 dans le cadre du

processus de confection des tâches des enseignantes et enseignants.

1- Dans le respect des dispositions des ententes locales, ce temps devant être converti sur une base annuelle. Conformément aux dispositions de l’Entente 2020-2023, les arrangements locaux portant sur cet objet (activités professionnelles, autres que les activités de formation et d’éveil ou les cours et leçons, et le temps prévu pour les réaliser), sont sans effet à l’entrée en vigueur de l’Entente 2023-2028

Dans le cadre de l’établissement du calendrier scolaire, conformément à la clause 8-4.02, le

centre de services identifie un minimum2 de 25 % du total des journées pédagogiques. Lors des

journées ainsi identifiées, l’enseignante ou l’enseignant peut effectuer son travail au lieu qu’elle

ou il détermine.

2- Sous réserve d’un nombre de journées supérieur à celui prévu aux dispositions locales.

L’enseignante ou l’enseignant dispense des activités d’apprentissage et de formation aux élèves et elle ou il participe au développement de la vie étudiante, les activités étudiantes1 faisant partie intégrante de la fonction d’enseignante ou d’enseignant.

Dans ce cadre, les attributions caractéristiques de l’enseignante ou l’enseignant sont :

1) de préparer et de dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés;

2) de collaborer avec les autres enseignantes ou enseignants et les professionnelles ou

professionnels de l’école en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les besoins

individuels de l’élève;

3) d’organiser et de superviser des activités étudiantes et d’y participer;

4) d’organiser et de superviser des stages en milieu de travail;

5) d’assumer les responsabilités d’encadrement auprès d’un groupe d’élèves;

6) d’évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui sont confiés et d’en faire rapport à

la direction de l’école et aux parents selon le système en vigueur; ce système est un objet

soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants déterminé dans le

cadre du chapitre 4-0.00;

7) de surveiller les élèves qui lui sont confiés ainsi que les autres élèves lorsqu’ils sont en sa

présence;

8) de contrôler les retards et les absences de ses élèves et d’en faire rapport à la direction de

l’école selon le système en vigueur; ce système est un objet soumis à l’organisme de

participation des enseignantes et enseignants déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00;

9) de participer aux réunions en relation avec son travail;

10) de s’acquitter d’autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel

enseignant.

1- Aux fins du présent chapitre, les activités étudiantes signifient :

- les activités éducatives, culturelles, récréotouristiques, sportives, sociales et parascolaires, par exemple : journée d’excellence, fête de Noël, bal de fin d’année, journée nationale du sport, spectacle, conférence thématique, théâtre, concert, visite d’entreprise, visite de musée, voyage organisé, classe neige, classe verte, etc.;

- la participation aux comités ou réunions en lien avec les activités étudiantes.

A) Le Ministère, la FAE, le centre de services et le syndicat pour les enseignantes et

enseignants reconnaissent l’importance d’organiser et de tenir des activités étudiantes, de

façon à favoriser le développement personnel et social de l’élève; dans ce cadre, ils

s’engagent à promouvoir et à favoriser les activités étudiantes et à promouvoir l’implication

des enseignantes et enseignants dans ces activités.

B) L’apport des enseignantes et enseignants à l’organisation et à la tenue des activités

étudiantes est important à la réussite de celles-ci.

C) La nature même des activités étudiantes et les circonstances entourant leur organisation et leur tenue peuvent nécessiter des aménagements ou des dépassements ponctuels au

niveau de la tâche (à titre d’exemple : amplitude quotidienne, semaine régulière de travail,

horaire de travail, journée de travail, période de repas).

D) Les aménagements qui impliquent un dépassement des paramètres de la tâche sont

déterminés après entente entre la direction de l’école et l’enseignante ou l’enseignant visé.

E) Lorsque ces aménagements impliquent un tel dépassement, la direction s’assure que le

temps de dépassement est compensé sur d’autres semaines de l’année.

F) Une fois déterminés, les aménagements valent pour toute l’année scolaire.

1- Aux fins du présent chapitre, les activités étudiantes signifient :

- les activités éducatives, culturelles, récréotouristiques, sportives, sociales et parascolaires, par exemple : journée d’excellence, fête de Noël, bal de fin d’année, journée nationale du sport, spectacle, conférence thématique, théâtre, concert, visite d’entreprise, visite de musée, voyage organisé, classe neige, classe verte, etc.;

- la participation aux comités ou réunions en lien avec les activités étudiantes.

Dans le cadre de l’implantation d’un nouveau programme, le centre de services met à la disposition des élèves le matériel didactique et les manuels en nombre suffisant.

De plus, il s’assure que l’enseignante ou l’enseignant a reçu ou possède une formation adéquate.

A) Année de travail

L’année de travail des enseignantes et enseignants comporte 200 jours de travail et, à moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, ils sont distribués du

1er septembre au 30 juin suivant.

B) Tâche annuelle

Au plus tard le 15 octobre, chaque enseignante ou enseignant se voit confier une tâche annuelle et attribuer un horaire de travail. Cette tâche annuelle est établie par la direction de l’école, après consultation de l’enseignante ou l’enseignant.

Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’intérieur de l’année de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail et de la période couverte par l’année de travail

La semaine régulière de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et comporte en moyenne

32 heures de travail à l’école (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 280 heures).

Malgré ce qui précède, l’enseignante ou l’enseignant doit être présent à l’école en moyenne

30 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 200 heures)1 .

Cependant, le centre de services ou la direction de l’école peut assigner l’enseignante ou

l’enseignant à un lieu de travail autre que l’école.

1- Lire 29 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 160 heures) pour l’année scolaire 2024-2025, 28 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 120 heures) pour l’année scolaire 2025-2026 et 27 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 080 heures) à compter de l’année scolaire 2026-2027. Malgré ce qui précède, les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents prévues à l’alinéa ii) du sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 8-5.02 demeurent assignées par la direction quant au moment et au lieu de travail.

A) La semaine régulière de travail comprend :

1) 23 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 828 heures) de tâche éducative pour l’enseignante ou l’enseignant à temps plein du préscolaire et du niveau primaire et 20 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 720 heures) de tâche éducative pour l’enseignante ou l’enseignant à temps plein du niveau secondaire. Ces heures sont assignées par la direction de l’école et se répartissent de la façon suivante :

i) le temps pour les activités de formation et d’éveil (préscolaire) ou le temps pour la présentation des cours et leçons;

ii) le temps pour l’accomplissement des autres tâches comprises dans la tâche éducative.

2) 9 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 452 heures incluant les journées pédagogiques) pour l’enseignante ou l’enseignant du préscolaire et du niveau primaire ou 12 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 560 heures incluant les journées pédagogiques) pour l’enseignante ou l’enseignant du niveau secondaire pour la réalisation des autres tâches professionnelles1. Ces heures sont assignées par la direction de l’école, dans le respect des dispositions suivantes :

Parmi les heures prévues à l’alinéa précédent, l’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître 5 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 200 heures) durant lesquelles elle ou il détermine le travail personnel à accomplir parmi celui visé à la fonction générale énoncée à la clause 8-2.01. Il revient également à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer les moments pour l’accomplissement de ce travail, parmi ceux non déjà déterminés par le centre de services ou la direction de l’école. Ces heures peuvent s’effectuer pendant toute partie de la période de repas prévue à la clause 8-7.05 excédant 50 minutes. Sont comprises dans ces heures :

i) 2 heures par semaine en moyenne (80 heures annuellement)2, effectuées au lieu déterminé par l’enseignante ou l’enseignant;

ii) le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents.

B) Les heures de travail prévues à la clause 8-5.01, à l’exclusion du temps consacré aux activités de formation et d’éveil ou à la présentation de cours et leçons, peuvent varier3 en durée d’une semaine à l’autre.

1- Dans le respect des dispositions des ententes locales, ce temps devant être converti sur une base annuelle. Conformément aux dispositions de l’Entente 2020-2023, les arrangements locaux portant sur cet objet (autres tâches professionnelles), sont sans effet à l’entrée en vigueur de l’Entente 2023-2028.

2- Lire 3 heures en moyenne par semaine (120 heures annuellement) pour l’année scolaire 2024-2025, 4 heures en moyenne par semaine (160 heures annuellement) pour l’année scolaire 2025-2026 et 5 heures en moyenne par semaine (200 heures annuellement) à compter de l’année scolaire 2026-2027. Malgré ce qui précède, les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents prévues à l’alinéa ii) du sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 8-5.02 demeurent assignées par la direction quant au moment et au lieu de travail.

3- À titre d’exemple, la récupération, les activités étudiantes, certains comités, etc., sont des circonstances pouvant entraîner la variation des 32 heures. Il en est de même pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents.

La direction de l’école établit, pour chaque enseignante ou enseignant, un horaire de travail.

Seules les activités professionnelles qui nécessitent une présence récurrente de l’enseignante

ou l’enseignant sont fixées à son horaire1 .

Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer les moments pour l’accomplissement des

activités professionnelles parmi ceux non déjà fixés à son horaire, à moins que sa présence n’ait

été requise par la direction de l’école conformément au paragraphe C) de la clause 8-5.02.

Considérant l’absence d’obligation pour l’enseignante ou l’enseignant de fixer à son horaire tous

les moments pour l’accomplissement de ses activités professionnelles, les moments sans

assignation à son horaire, et ce, même durant les pauses ou les récréations des élèves, ne

peuvent aucunement être qualifiés de pauses pour l’enseignante ou l’enseignant ni de moments

où celle-ci ou celui-ci attend qu’on lui donne du travail au sens de l’article 57 de la Loi sur les

normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).

À titre d’exemple, dans le respect des ententes locales : les activités de formation et d’éveil, les cours

et leçons et, le cas échéant, les surveillances de l’accueil et des déplacements, des récupérations,

des surveillances, des activités étudiantes ou des rencontres de concertation, etc. Conformément

aux dispositions de l’Entente 2020-2023, les arrangements locaux portant sur cet objet (horaire de

travail), sont sans effet à l’entrée en vigueur de l’Entente 2023-2028.

Le centre de services, après consultation du syndicat, détermine le début et la fin de la journée

de travail de l’enseignante ou l’enseignant.

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale

conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Dans le cas où l’organisation de l’enseignement est sur un cycle différent d’un cycle de 5 jours,

les nombres d’heures mentionnés au présent article sont ajustés proportionnellement.

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) Encadrement

Intervention auprès d’un élève ou d’un groupe d’élèves visant le développement personnel

et social de l’élève et l’invitant à assumer ses responsabilités relativement à sa propre

formation.

b) Récupération

Intervention de l’enseignante ou l’enseignant auprès d’un élève ou d’un groupe d’élèves

visant à prévenir des difficultés ou des retards pédagogiques et à offrir un soutien particulier

aux élèves aux prises avec des difficultés ou des retards pédagogiques.

Au primaire, l’enseignante ou l’enseignant effectue de la récupération auprès de ses élèves;

cependant, la récupération peut être effectuée auprès d’autres élèves que les siens après

entente entre la direction de l’école et l’enseignante ou l’enseignant concerné.

c) Surveillance de l’accueil et des déplacements

Surveillance assurée par l’enseignante ou l’enseignant responsable du groupe d’élèves

pendant l’entrée et pendant la sortie des classes. Cette surveillance ne fait pas partie de la

tâche éducative.

A) La tâche éducative comprend les activités professionnelles suivantes expressément

confiées par le centre de services ou la direction de l’école : présentation de cours et leçons,

récupération, activités de formation et d’éveil (préscolaire), activités étudiantes,

encadrement et surveillances autres que les surveillances de l’accueil et des

déplacements 1.

B) Le nombre d’heures de tâche éducative pour l’enseignante ou l’enseignant à temps plein

du niveau primaire et du niveau secondaire est celui prévu au sous-paragraphe 1) du

paragraphe A) de la clause 8-5.02.

Pour l’enseignante ou l’enseignant à temps plein du préscolaire, ces heures comprennent

22 heures et 30 minutes d’activités de formation et d’éveil et 30 minutes d’autres tâches

éducatives.

C) 1) Si, pour des raisons particulières, le centre de services assigne à une enseignante

ou un enseignant une nouvelle tâche éducative ou des heures additionnelles de tâche

éducative en sus de celle prévue au sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la

clause 8-5.02, elle ou il a droit à une compensation monétaire. Le versement de cette

compensation s’effectue lors du prochain versement de traitement le permettant, à

moins que cet ajout à la tâche éducative puisse être compensé en temps en cours

d’année scolaire.

2) Toutefois, si le centre de services dépasse pour une enseignante ou un enseignant

la tâche éducative annuelle prévue au sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la

clause 8-5.02, cette enseignante ou cet enseignant a droit à une compensation

monétaire. Dans ce cas, le versement de cette compensation s’effectue lors du

dernier versement de traitement de l’année scolaire en cause.

3) La compensation monétaire prévue aux sous-paragraphes 1) et 2) précédents

s’applique à l’enseignante ou l’enseignant qui assume une tâche à 100 %. Cette

compensation est égale à 1/1000 du traitement annuel rehaussé de 33 % pour

60 minutes de tâche éducative additionnelle assignée et ajustée au prorata de la

durée de cette assignation.

L’enseignante ou l’enseignant qui assume une tâche à moins de 100% bénéficie

d’une rémunération égale au 1/1000 du traitement annuel pour 60 minutes de tâche

éducative additionnelle assignée, ajustée au prorata de la durée de cette assignation.

D) Afin de mieux répondre aux besoins des élèves et pour tenir compte du projet éducatif et

des caractéristiques particulières des écoles ou des classes, la tâche éducative peut varier

en durée pourvu que la moyenne hebdomadaire n’excède pas, sur une base annuelle, 23

ou 20 heures, suivant le cas.

Toutefois, la variation de la tâche éducative ne peut être causée par une variation au niveau

du temps consacré aux activités de formation et d’éveil ou à la présentation de cours et

leçons que lorsque l’organisation de l’école ou de l’enseignement l’exige.

1 - Sous réserve de l’annexe LIV : Sommes allouées pour la surveillance collective au préscolaire et au

primaire.

A) À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, le temps moyen à

consacrer à la présentation de cours et leçons, ainsi qu’aux activités étudiantes à l’horaire

des élèves n’excède pas :

1) pour l’ensemble des enseignantes et enseignants à temps plein du niveau primaire,

20 heures et 30 minutes;

2) pour l’ensemble des enseignantes et enseignants à temps plein du niveau

secondaire, 17 heures et 5 minutes.

B) Ce temps moyen s’établit au 15 octobre en divisant la somme du nombre d’heures

consacrées à ces activités pour chacune des enseignantes ou chacun des enseignants à

temps plein du niveau concerné par le nombre total d’enseignantes ou d’enseignants à

temps plein de ce niveau; si le temps moyen d’enseignement excède pour un niveau donné

le temps moyen d’enseignement prévu au paragraphe A) qui précède, le centre de services

verse au budget de perfectionnement de l’année scolaire suivante une compensation

établie de la façon suivante :

la différence entre le temps moyen observé et le temps moyen prévu, divisée par le temps moyen prévu, multipliée par le nombre d’enseignantes ou d’enseignants à temps plein du niveau, multipliée par le traitement moyen de ces enseignantes ou enseignants, divisée par 200 et multipliée par le nombre de jours pendant lesquels le dépassement existe.

C) Aux fins des 2 paragraphes précédents, l’enseignante ou l’enseignant à temps plein est

l’enseignante ou l’enseignant régulier à l’exclusion de l’enseignante ou l’enseignant en

disponibilité, de l’enseignante ou l’enseignant du champ 21, de la ou du chef de groupe, de

l’enseignante ou l’enseignant mentor, de l’enseignante ou l’enseignant-ressource et de

l’enseignante ou l’enseignant qui a obtenu, en vertu de la convention, un congé ou un congé

partiel pour toute l’année.

D) À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, au moins 50 % de la

tâche éducative doit être consacré à la présentation de cours et leçons et aux activités

étudiantes à l’horaire de l’élève.

Dans le cas où l’organisation de l’enseignement est sur un cycle différent d’un cycle de 5 jours,

les nombres d’heures mentionnés au présent article sont ajustés proportionnellement.

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale

conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

A) Renseignements de l’élève

Pour l’élève inscrit au préscolaire n’ayant pas fréquenté un établissement d’enseignement,

le centre de services demande, dans un délai raisonnable, le consentement du titulaire de

l’autorité parentale pour l’obtention des informations nécessaires à l’organisation et à la

prestation des services éducatifs et dans l’intérêt de l’élève, détenues par un organisme

tiers.

À la suite de l’inscription de l’élève ayant fréquenté un établissement d’enseignement d’un

autre centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un établissement

d’enseignement privé, le centre de services demande, dans un délai raisonnable, les

informations nécessaires à l’organisation et à la prestation des services éducatifs et dans

l’intérêt de l’élève.

B) Accès à la fiche scolaire de l’élève

L’enseignante ou l’enseignant a accès à la fiche scolaire de l’élève, sous réserve du respect

des personnes et du respect du code de déontologie des spécialistes qui y versent des

documents.

A) Lorsque le centre de services forme un groupe à plus d’une année d’études, il s’efforce de

regrouper les élèves de manière à leur assurer le meilleur enseignement possible tout en

respectant les dispositions de la présente clause.

B) Le centre de services transmet au syndicat, au moment et dans la forme qu’il détermine,

les informations concernant les groupes à plus d’une année d’études que le centre de

services prévoit former pour la prochaine année scolaire. Le syndicat peut faire des

recommandations au centre de services concernant ces groupes.

C) (Protocole) Lorsque le centre de services forme un groupe à plus d’une année d’études

dans une école comptant 100 élèves ou plus, il s’efforce de regrouper, dans la mesure du

possible, des élèves provenant d’un même cycle.

D) Lorsque l’école compte 65 élèves ou plus de niveau primaire, un groupe ne peut être formé

de plus de 2 années d’études à moins d’entente différente entre le centre de services et le

syndicat.

Malgré l’alinéa précédent, un groupe peut être formé d’un maximum de 3 années d’études,

à moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, lorsque, dans le cadre

du paragraphe A), le centre de services désire regrouper des élèves et que le nombre

d’élèves du groupe à 2 années d’études que le centre de services pourrait ainsi former est

inférieur :

– à 18 1s’il y a un ou des élèves de 1re année;

– à 20 2 s’il n’y a pas d’élève de 1re année, mais un ou des élèves de 2e année;

– à 21 3 s’il y a un ou des élèves de 3e année;

– à 23 3 s’il n’y a que des élèves de 4e, 5e ou 6e année.

Dans chacun de ces cas, le groupe peut être formé d’un maximum de 3 années d’études.

E) Sous réserve du paragraphe F), lorsque l’école compte moins de 65 élèves de niveau

primaire, un groupe ne peut être formé de plus de 3 années d’études, à moins d’entente

différente entre le centre de services et le syndicat.

F) Lorsque l’école compte moins de 25 élèves de niveau primaire, un groupe peut être formé

de plus de 3 années d’études, à moins d’entente différente entre le centre de services et le

syndicat.

G) Le dépassement du nombre d’élèves d’un groupe à plus d’une année d’études s’établit à

compter de la moyenne 4 au lieu du maximum et la compensation est calculée en

conséquence.

H) Aux fins de la présente clause, « école » signifie « immeuble » où l’enseignante ou

l’enseignant dispense son enseignement.

1 Lire 16 s’il y a un ou des élèves de 1re année en milieux défavorisés.

2 Lire 16 s’il y a un ou des élèves de 2e année en milieux défavorisés.

3 Lire 16 pour les écoles situées en milieux défavorisés.

4 Si les moyennes applicables aux années d'études des élèves d'un groupe sont différentes, la moyenne la plus basse parmi ces moyennes s'applique pour ce groupe.

Le centre de services tient compte, dans l’élaboration de la tâche annuelle de l’enseignante ou

l’enseignant itinérant, du fait qu’elle ou il doit se déplacer entre les immeubles où elle ou il enseigne.

Le centre de services s’efforce de mettre à la disposition des enseignantes et enseignants des

locaux où ces dernières ou derniers peuvent exécuter certains travaux relatifs à leurs fonctions.

À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, l’enseignante ou

l’enseignant du préscolaire et du primaire a droit à une période d’au moins 75 minutes pour

prendre son repas. Malgré ce qui précède, cette période de repas peut être de 50 minutes, et ce,

après entente entre la direction de l’école et l’enseignante ou l’enseignant concerné.

À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, l’enseignante ou

l’enseignant du secondaire a droit à une période d’au moins 50 minutes pour prendre son repas

et cette période débute entre 11 heures et 12 heures 30 minutes.

Dans une école où la directrice ou le directeur dispose d’un personnel de secrétariat,

l’enseignante ou l’enseignant peut utiliser ce personnel pour faire effectuer des travaux de

secrétariat qui sont en relation directe avec son enseignement. À cette fin, elle ou il s’adresse à

la directrice ou au directeur en lui indiquant les travaux qu’elle ou il veut faire exécuter et la

directrice ou le directeur confie ce travail à son personnel de secrétariat selon les disponibilités

de ce personnel.

Pour la ou le spécialiste à qui on confie 25 ou 26 groupes d’élèves différents, le temps maximum

à consacrer à la présentation de cours et leçons est de 19 heures et la tâche éducative est de

21 heures et 30 minutes (ou son équivalent sur une base annuelle de 774 heures), par semaine

régulière de travail.

Pour la ou le spécialiste à qui on confie plus de 26 groupes d’élèves différents, le temps maximum

à consacrer à la présentation de cours et leçons est de 18 heures et 30 minutes et la tâche

éducative est de 21 heures (ou son équivalent sur une base annuelle de 756 heures), par

semaine régulière de travail.

Dans le cas où l’organisation de l’enseignement est sur un cycle différent d’un cycle de 5 jours,

les nombres d’heures mentionnés à la présente clause sont ajustés proportionnellement.

Les modalités d’application des examens de la ou du ministre sont des objets de consultation

soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de

services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale

conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale

conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale

conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Les parties s’engagent à maintenir les mécanismes1 sur la composition de la classe.

1 - Référence : annexes LXIX et LXX.

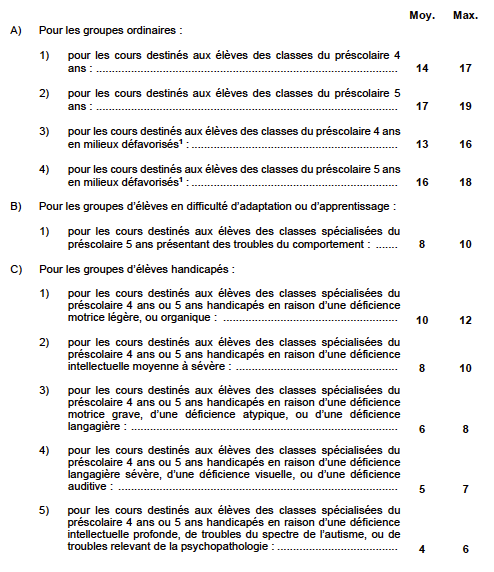

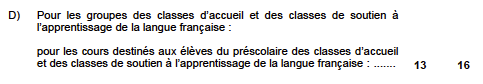

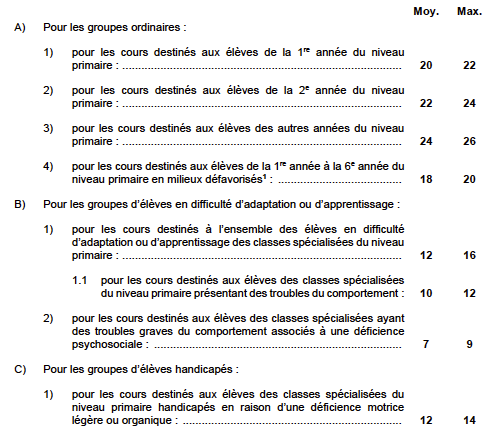

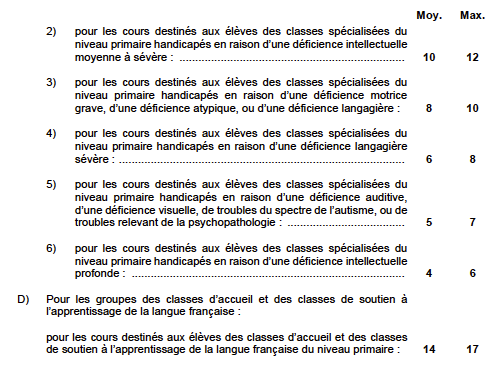

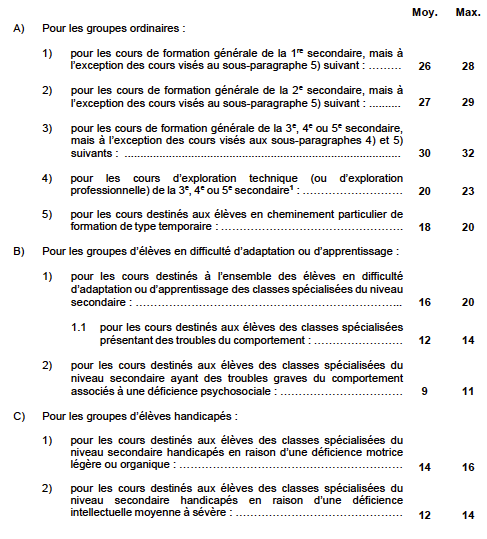

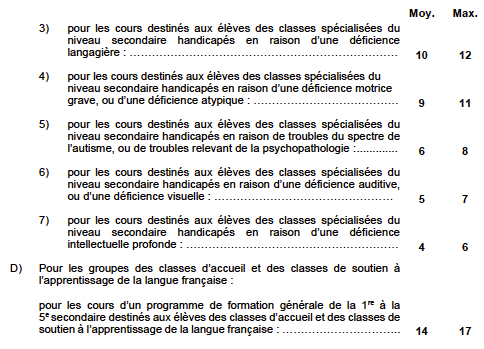

A) Les moyennes d’élèves par groupe se calculent au niveau du centre de services aux fins du présent article. Toutefois, dans l’établissement de ces moyennes, le centre de services ne tient pas compte des groupes d’élèves visés par des modes d’organisation d’enseignement du type « co-enseignement », « cours conférence », etc.

B) Les règles de formation de groupes doivent être telles que la moyenne du nombre d’élèves par groupe pour l’ensemble des groupes de chaque type d’élèves mentionné au présent article ne peut excéder les nombres indiqués.

C) De plus, ces règles de formation de groupes d’élèves doivent être telles qu’aucun groupe d’élèves ne dépasse les maxima indiqués sous réserve de l’existence d’un manque de locaux, du nombre restreint de groupes par école, de la situation géographique de l’école ou de la carence de personnel qualifié disponible. Dans le cas de la situation géographique de l’école, le centre de services et le syndicat peuvent convenir des modalités d’application d’une telle raison de dépassement.

D) Pour tenir compte des situations particulières de certains milieux, le centre de services et le syndicat peuvent convenir d’autres raisons de dépassement du maximum d’élèves par groupe.

E) Lorsqu’un groupe d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage compte des élèves de différents types, le maximum et la moyenne d’élèves de ce groupe sont déterminés conformément à l’annexe XXI.

Lorsqu’un groupe d’élèves en cheminement particulier de formation de type temporaire compte un ou des élèves d’un ou de différents types d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le maximum et la moyenne d’élèves de ce groupe sont déterminés conformément à l’annexe XXI.

F) Ces maxima ne s’appliquent pas aux groupes d’élèves visés par des modes d’organisation d’enseignement du type « co-enseignement », « cours conférence », etc.

De plus, le maximum et la moyenne ne s’appliquent pas à un groupe d’élèves d’une classe spécialisée handicapés en raison d’une déficience intellectuelle profonde ou en raison de troubles du spectre de l’autisme ou de troubles relevant de la psychopathologie ou handicapés en raison d’une déficience langagière sévère, si le centre de services fournit du soutien visible autre qu’une enseignante ou un enseignant.

G) L’enseignante ou l’enseignant dont un groupe excède le maximum indiqué a droit à une compensation monétaire calculée selon la formule prévue à l’annexe XVIII aux conditions suivantes :

1) le nombre d’élèves dont on tient compte est celui des élèves inscrits pour au moins la moitié des jours de classe d’un mois donné;

2) aucune compensation n’est due si un dépassement constaté en septembre n’existe plus au 15 octobre;

3) la suppléante ou le suppléant occasionnel n’a droit à aucune compensation.

1 - Conformément à la liste des écoles situées en milieux défavorisés prévue à l’annexe XLVI de

l’entente.

1 - Conformément à la liste des écoles situées en milieux défavorisés prévue à l’annexe XLVI de l’entente.

1 - Pour les écoles qui offrent encore les cours d’initiation à la technologie, la même règle s’applique.

Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer les clauses 8-8.02 à 8-8.04.

Section I Dispositions générales

A) La prévention et l’intervention rapide, et ce, dès le préscolaire, sont l’affaire de toutes les intervenantes et tous les intervenants et sont essentielles pour assurer la réussite scolaire.

Dans cette optique, les parties reconnaissent l’importance de déceler les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le plus tôt possible dans leur parcours scolaire.

B) Dans ce contexte, la direction de l’école fournit à l’enseignante ou l’enseignant, et ce, pour l’ensemble de leur parcours scolaire les renseignements concernant les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage au plus tard le 15 septembre de chaque année ou dans les 15 jours ouvrables suivant l’intégration ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée. La transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie.

C) De plus, les parties reconnaissent que l’enseignante ou l’enseignant est la première intervenante ou le premier intervenant auprès des élèves et que, de ce fait, elle ou il se doit de noter et de partager avec les autres intervenantes ou intervenants les informations ou observations concernant les élèves, notamment celles relatives aux interventions qu’elle ou il a réalisées.

A) Intégration

Aux fins d’application du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :

1) l’intégration totale signifie le processus par lequel un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est intégré dans un groupe ordinaire pour la totalité de son temps de présence à l’école;

2) l’intégration partielle signifie le processus par lequel un élève participe pour une partie de son temps de présence à l’école à des activités d’apprentissage d’un groupe d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et est pour l’autre partie de son temps intégré dans un groupe ordinaire.

(Protocole)

Aux fins de se donner une compréhension commune relativement à l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans les groupes ordinaires, les parties se réfèrent à l’annexe XI.

B) Politique du centre de services

Le centre de services adopte une politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Cette politique doit notamment déterminer les modalités d’intégration et les services d’appui à l’intégration.

C) Approche de services

Les services aux élèves visés s’inscrivent dans le cadre d’une approche dont les principales caractéristiques sont :

1) une organisation des services éducatifs qui prévoit des services et des mesures de prévention et d’intervention rapide;

2) une organisation des services éducatifs au service des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui tient compte de leurs besoins et capacités;

3) les services d’appui pouvant être fournis doivent se situer à l’intérieur des ressources <sup>1 </sup> déterminées par le centre de services.

D) Services d’appui

1) La détermination des services d’appui pouvant être requis par l’enseignante ou l’enseignant et par l’élève n’est pas tributaire d’une reconnaissance par le centre de services de ces élèves comme élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

2) Les services d’appui sont interreliés et non mutuellement exclusifs, et ont pour but de soutenir tant l’élève que l’enseignante ou l’enseignant.

E) Classe spécialisée et cheminement particulier de formation

La classe spécialisée et la classe de cheminement particulier de formation sont des modes d’organisation de l’enseignement qui peuvent permettre de répondre aux besoins de certains élèves en vue de leur réussite scolaire.

F) Élèves à risque

Les élèves à risque ne sont pas compris dans l’appellation « élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ». La signification de l’expression « élèves à risque » apparaît à l’annexe XIX.

G) Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Aux fins d’application de la convention, on entend par « élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage » les élèves reconnus comme tels par le centre de services. Les définitions des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage apparaissent à l’annexe XIX.

H) Plan d’intervention

1) Un plan d’intervention doit être établi pour tout élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et peut également l’être pour tout élève à risque. L’enseignante ou l’enseignant doit participer à l’établissement du plan d’intervention.

2) Le plan d’intervention est un outil de concertation et de référence pour les intervenantes et intervenants.

I) Pondération

La pondération n’a pas pour effet de soustraire le centre de services de sa responsabilité d’offrir des services d’appui pouvant être requis par l’enseignante ou l’enseignant et par l’élève.

1 - Les ressources comprennent les ressources allouées et les ressources mobilisable

A) Il revient au centre de services de reconnaître ou non un élève comme élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

B) Les élèves reconnus par le centre de services au 30 juin 2023 comme élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le demeurent.

Cependant, la situation d’un élève doit être révisée périodiquement par la direction de l’école dans le cadre du plan d’intervention.

C) Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent faire l’objet d’une intégration ou être regroupés dans des classes spécialisées conformément à la politique du centre de services.

(Protocole) Lorsque le centre de services forme un groupe qui intègre des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, dans un groupe ordinaire, il doit se référer aux balises prévues à l’annexe XI et aux balises établies par la direction de l’école à la suite de la consultation de l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de l’école déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

D) 1) Pour l’application des règles de formation des groupes d’élèves, lorsque des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont intégrés dans des groupes ordinaires, ils sont réputés appartenir à ces groupes.

2) Malgré le sous-paragraphe précédent, pour l’établissement du maximum d’élèves par groupe, lorsque des élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale, ou des élèves handicapés par des troubles du spectre de l’autisme, ou des élèves handicapés par des troubles relevant de la psychopathologie, sont intégrés dans des groupes ordinaires, ces élèves sont pondérés a priori en appliquant un facteur de pondération établi conformément à l’annexe XX.

La pondération a priori prévue à l’alinéa précédent s’effectue dans le cadre du processus annuel de formation des groupes d’élèves et s’applique jusqu’à la première journée de classe des élèves.

3) Les paragraphes C), D) et G) de la clause 8-8.01 ainsi que le 1er alinéa du paragraphe F) de cette même clause s’appliquent au regard du maximum d’élèves par groupe déterminé en vertu du sous-paragraphe 2) précédent.

E) 1) Sauf pour les cas prévus au sous-paragraphe 2) du paragraphe D) de la présente clause, lorsque des élèves reconnus par le centre de services comme des élèves présentant des troubles du comportement ou ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale sont intégrés en classe ordinaire, ils sont pondérés aux fins de compensation en cas de dépassement conformément aux dispositions de l’annexe XX.

2) Sauf pour les cas prévus au sous-paragraphe 2) du paragraphe D) de la présente clause, il en est de même lorsque des élèves reconnus par le centre de services comme élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage sont intégrés en classe ordinaire et qu’aucun service d’appui n’est disponible en cours d’année à l’occasion de leur intégration.

F) Les dispositions des paragraphes D) et E) ne s’appliquent pas aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui se retrouvent dans un groupe d’élèves en cheminement particulier de type temporaire.

Section II Une organisation des services basée sur l’implication des parties et des enseignantes et enseignants

A) Le centre de services et le syndicat mettent en place un comité paritaire pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Le comité est composé d’un nombre égal de représentantes ou représentants du centre de services et de représentantes ou représentants des enseignantes ou enseignants.

À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre d’autres personnesressources. Le centre de services ou le comité peut également inviter les représentantes ou représentants d’une autre catégorie de personnel à participer.

B) Aux fins des travaux du comité, le centre de services dépose tous les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe XLII.

C) Mandat de ce comité

Le comité a pour mandat :

1) de faire des recommandations sur la répartition des ressources allouées entre le centre de services et les écoles en tenant compte qu’il faille considérer :

– les besoins des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, notamment dans une optique de prévention et d’intervention rapide;

– les besoins pouvant survenir en cours d’année;

2) de faire des recommandations sur l’élaboration et la révision de la politique du centre de services relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage en tenant compte des paramètres encadrant l’intégration prévus à l’annexe XI;

3) de faire des recommandations sur les modalités d’intégration et les services d’appui ainsi que sur les modalités de regroupement dans les classes spécialisées en tenant compte des paramètres encadrant l’intégration prévus à l’annexe XI;

4) de faire des recommandations quant à la mise en oeuvre de la politique du centre de services, notamment sur les modèles d’organisation des services;

5) de faire des recommandations sur le formulaire prévu à la clause 8-9.07;

6) de faire le suivi de l’application de l’annexe XLII;

7) de traiter de toute problématique soumise par les parties.

D) Lorsque, dans le cadre des décisions prises par le centre de services, celui-ci ne retient pas les recommandations faites par le comité, il doit en indiquer par écrit les motifs aux membres du comité.

E) Le mécanisme interne de règlement à l’amiable des difficultés qui peuvent survenir au comité au niveau de l’école, entre l’enseignante ou l’enseignant et la direction de l’école dans le cadre de la clause 8-9.08 ou pour analyser toute difficulté liée à l’application de l’annexe XI, s’applique jusqu’à ce qu’il soit modifié par le centre de services et le syndicat, le cas échéant.

Advenant que le centre de services et le syndicat n’aient pas convenu d’un mécanisme de règlement à l’amiable au cours de l’Entente 2010-2015, le libellé suivant s’applique jusqu’à ce qu’ils le modifient, le cas échéant :

Le mécanisme est composé d’un maximum de 3 représentantes ou représentants du centre de services et de 3 représentantes ou représentants du syndicat.

Le mécanisme se réunit dans les 15 jours de la signification d’une demande par l’une ou l’autre des parties.

À la demande de l’une ou l’autre des parties, le mécanisme peut s’adjoindre d’autres ressources.

Aux fins des discussions, le centre de services et le syndicat déposent tous les renseignements pertinents à la situation soumise pour étude.

Le mécanisme a pour mandat :

– d’analyser la situation soumise;

– de demander, s’il l’estime nécessaire, les évaluations complémentaires à celles déjà effectuées;

– de recevoir tout rapport d’évaluation et d’en prendre connaissance, le cas échéant;

– de faire des recommandations au centre de services en vue de dénouer les impasses.

De plus, le mécanisme a pour mandat d’analyser toute difficulté liée à l’application de l’annexe XI.

Lorsque, dans le cadre des décisions prises par le centre de services, celui-ci ne retient pas les recommandations faites par le mécanisme, il doit en indiquer par écrit les motifs aux membres du mécanisme. À défaut d’accord, les parties peuvent alors référer la problématique au Comité national de concertation.

A) Un comité est mis en place au niveau de l’école.

B) Le comité est composé comme suit :

1) la direction de l’école ou sa représentante ou son représentant;

2) un maximum de 3 enseignantes ou enseignants nommés par l’organisme de participation des enseignantes et enseignants;

3) à la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre notamment un membre du personnel professionnel ou de soutien oeuvrant de façon habituelle auprès des élèves à risque ou des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

C) Les travaux du comité s’effectuent en privilégiant la recherche d’un consensus.

D) Le comité a pour mandat de faire des recommandations à la direction de l’école sur tout aspect de l’organisation des services aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, au niveau de l’école, notamment sur :

– les besoins de l’école en rapport avec ces élèves;

– l’organisation des services sur la base des ressources allouées par le centre de services en tenant compte des besoins pouvant survenir en cours d’année : modèles de services, critères d’utilisation et de distribution des services.

E) Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la direction de l’école, celle-ci ne retient pas les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux membres du comité.

F) En cas de difficulté de fonctionnement au niveau du comité, le comité peut soumettre le cas au comité prévu à la clause 8-9.04 ou au mécanisme prévu au paragraphe E) de la clause 8-9.04.

G) Le comité n’a pas pour mandat de recevoir les demandes prévues à la section III.

Section III Accès aux services et démarche

Les services d’appui alloués à l’école sont accessibles aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de même qu’aux enseignantes et enseignants, selon les modalités déterminées par la direction de l’école à la suite des travaux du comité au niveau de l’école. Ces modalités tiennent compte des besoins pouvant survenir en cours d’année.

A) Lorsque l’enseignante ou l’enseignant perçoit chez l’élève des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage qui persistent ou des signes de déficience ou de handicap, considérant les interventions qu’elle ou il a effectuées et les services d’appui auxquels elle ou il a pu avoir accès, elle ou il peut soumettre la situation à la direction de l’école à l’aide d’un formulaire établi conformément au paragraphe B) de la présente clause.

B) Ce formulaire est établi par le centre de services après la recommandation du comité prévu à la clause 8-9.04, le cas échéant.

1) Le formulaire doit être conçu de façon à présenter un exposé sommaire de la situation, notamment à partir des éléments suivants :

– motif de la demande;

– description de la problématique;

– interventions déjà effectuées;

– services d’appui reçus, le cas échéant;

– services d’appui demandés.

Le nom de l’élève apparaît au formulaire.

2) Dans le cas d’un élève qui, de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, présente des

difficultés d’ordre comportemental, le formulaire doit aussi indiquer les observations

d’un ou de plusieurs des comportements de l’élève, par exemple :

– persistance des comportements malgré l’application des conséquences

prévues aux règles de conduite;

– difficulté marquée dans les relations avec ses pairs;

– attitude généralisée de retrait ou de passivité;

– capacité d’attention et de concentration réduite dans l’ensemble de sa vie scolaire.

C) L’enseignante ou l’enseignant peut demander, à l’aide du formulaire, qu’un élève soit reconnu comme élève présentant des troubles du comportement ou comme élève en difficulté d’apprentissage dans les cas suivants :

1) Si de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, l’élève devait être reconnu comme élève présentant des troubles du comportement, cette demande peut être effectuée à la suite d’une période de 2 mois<sup>1 </sup> d’interventions régulières et ciblées effectuées par l’enseignante ou l’enseignant ou par d’autres intervenantes ou intervenants et si les services d’appui ne suffisent pas ou s’il y a eu absence de tels services;

2) S’il advenait qu’en cours d’année aucun service d’appui ne soit disponible pour un élève en classe ordinaire (ou l’enseignante ou l’enseignant concerné) qui, de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, devrait être reconnu comme élève en difficulté d’apprentissage.

1 - Cette période de 2 mois est présentée à titre indicatif et peut varier en fonction de la situation de l’élève.

A) Après avoir reçu l’exposé de la situation de l’enseignante ou l’enseignant, la direction fait connaître par écrit sa décision, dans la mesure du possible, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du formulaire.

Dans le cadre de sa décision, la direction de l’école pose différentes actions adaptées à la situation, le cas échéant, notamment au regard des services d’appui pouvant être accordés.

Sur demande de l’enseignante ou l’enseignant, la direction de l’école lui fait connaître les motifs de sa décision dans le cas où celle-ci ne rencontre pas ses attentes.

B) L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi, si elle ou il le juge opportun, faire part par écrit de son insatisfaction au comité prévu à la clause 8-9.04.

C) L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi se prévaloir du mécanisme pouvant être convenu par application du paragraphe E) de la clause 8-9.04.

A) La direction peut mettre en place un comité d’intervention en vue d’assumer des responsabilités énoncées au paragraphe D) suivant.

B) Dans les cas prévus au paragraphe C) de la clause 8-9.07 et lorsque l’enseignante ou l’enseignant perçoit chez l’élève des signes de déficience ou de handicap ou des difficultés particulières d’adaptation, la direction de l’école met en place le comité d’intervention dans les 15 jours qui suivent la réception du formulaire.

C) 1) Le comité d’intervention est composé des personnes suivantes : une représentante ou un représentant de la direction de l’école, l’enseignante ou l’enseignant ou les enseignantes ou enseignants concernés, et les parents de l’élève;

2) l’absence des parents ne peut en aucun cas retarder ou empêcher le travail du comité d’intervention;

3) l’élève lui-même participe aux travaux du comité à moins qu’il en soit incapable;

4) en tout temps, le comité peut s’adjoindre d’autres personnes-ressources s’il le juge

nécessaire.

D) Le comité d’intervention a notamment comme responsabilités :

1) d’analyser la situation et d’en faire le suivi, le cas échéant;

2) de demander, s’il l’estime nécessaire, les évaluations pertinentes au personnel compétent;

3) de recevoir tout rapport d’évaluation et d’en prendre connaissance, le cas échéant;

4) de faire des recommandations à la direction de l’école sur le classement de l’élève et son intégration, s’il y a lieu;

5) de faire des recommandations à la direction de l’école sur la révision de la situation d’un élève;

6) de faire des recommandations à la direction de l’école sur les services d’appui à fournir (nature, niveau, fréquence, durée, etc.);à

7) de collaborer à l’établissement, par la directrice ou le directeur de l’école, du plan d’intervention en faisant les recommandations appropriées;

8) de recommander ou non à la direction de l’école, lors de l’application du paragraphe C) de la clause 8-9.07, la reconnaissance d’un élève comme élève présentant des troubles du comportement ou comme élève en difficulté d’apprentissage, suivant le cas;

9) de recommander ou non à la direction de l’école, lorsque l’enseignante ou l’enseignant a perçu chez l’élève des signes de déficience ou de handicap ou des difficultés particulières d’adaptation, la reconnaissance d’un élève comme élève handicapé ou ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale.

E) La direction de l’école décide de donner suite aux recommandations du comité d’intervention, ou de ne pas les retenir, dans les 15 jours de ces recommandations, à moins de circonstances exceptionnelles.

F) Dans les cas où, à la suite des recommandations du comité d’intervention, le centre de services reconnaît un élève comme présentant des troubles du comportement ou ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale, la pondération prévue au sous-paragraphe 1) du paragraphe E) de la clause 8-9.03 prend effet au plus tard 45 jours après les demandes prévues aux paragraphes C) ou A) de la clause 8-9.07, selon le cas.

De plus, dans les cas où, à la suite des recommandations du comité d’intervention, le centre de services reconnaît un élève comme élève handicapé ou en difficulté d’apprentissage, et que dans ces derniers cas aucun service d’appui n’est disponible, la pondération prévue au sous-paragraphe 2) du paragraphe E) de la clause 8-9.03 prend effet au plus tard 45 jours après les demandes prévues aux paragraphes A) ou C) de la clause 8-9.07, selon le cas.

Si le centre de services décide de nommer des enseignantes ou enseignants au poste de chef de groupe, elles ou ils relèvent de la direction de l’école et leur nomination n’est valide que dans la seule mesure où le présent article est respecté intégralement.

Le poste de chef de groupe comporte 2 aspects, à savoir les fonctions d’enseignante ou d’enseignant et les fonctions de chef de groupe proprement dites.

Quant à ses fonctions de chef de groupe proprement dites, la ou le chef de groupe doit s’acquitter des fonctions et responsabilités suivantes :

1) assumer des tâches de coordination et d’animation relativement à des activités d’enseignement, à des activités étudiantes ou à ces 2 genres d’activités;

2) agir à titre de coordonnatrice ou coordonnateur et animatrice ou animateur auprès des enseignantes ou enseignants de son groupe. Elle ou il peut les inciter à développer et à préciser ensemble, dans le cadre des politiques et des programmes en vigueur, les contenus, les méthodes et les techniques d’enseignement de même que les modes de mesure et d’évaluation susceptibles de favoriser l’apprentissage des élèves, ou à prendre les mesures nécessaires en vue de susciter la participation des enseignantes ou enseignants de son groupe à l’organisation, la supervision et l’animation des activités étudiantes, ou les 2;

3) assister plus particulièrement l’enseignante ou l’enseignant en probation de son groupe et participer à son évaluation;

4) sur demande de sa supérieure ou son supérieur, collaborer à l’établissement des besoins en matériel didactique et en matériel de consommation pour son groupe et au contrôle de son utilisation;

5) conseiller et aviser sa supérieure ou son supérieur sur l’action pédagogique.

Chaque chef de groupe doit être libéré d’une partie de sa tâche afin de lui permettre de mieux s’acquitter de ses fonctions de chef de groupe proprement dites. Le temps de cette libération doit être consacré exclusivement à ses fonctions de chef de groupe. Il appartient au centre de services ou à la direction de l’école de déterminer cette partie de tâche pour chacune d’elles ou chacun d’eux; cependant, la détermination de cette libération partielle ne peut être supérieure à 50 % de la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein. Dans le cas d’un chef de groupe nommé au niveau primaire, la libération d’une partie de sa tâche ne peut avoir pour effet d’augmenter la tâche éducative des autres enseignantes et enseignants de l’école.

La nomination d’une enseignante ou d’un enseignant à titre de chef de groupe se termine automatiquement et sans avis le 30 juin.

Les services éducatifs particuliers s’adressant aux élèves issus de l’immigration ou allophones1 sont des objets soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

L’annexe XXVI établit les objectifs convenus entre les parties nationales, dont le centre de services tient compte lorsqu’il organise les services éducatifs particuliers qu’il offre aux élèves issus de l’immigration ou allophones.

Un protocole d’accueil est mis en place par le centre de services. Ce protocole tient compte des particularités des milieux et inclut notamment une évaluation langagière et une évaluation en mathématiques.

À la suite du processus prévu au protocole d’accueil et en fonction des besoins de l’élève, une recommandation est émise quant aux services particuliers à lui offrir, s’il y a lieu. Cette recommandation de services s’applique, sous réserve de son approbation par le centre de services. Toutefois, ces services offerts aux élèves issus de l’immigration ou allophones doivent se situer à l’intérieur des ressources allouées et mobilisables déterminées par le centre de services.

Lorsque le centre de services organise des services éducatifs particuliers pour les élèves vivant en milieu économiquement faible, ces services sont des objets de consultation soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

Les parties s’engagent à prendre les moyens nécessaires pour assurer une application harmonieuse de la clause 8-1.08 et des articles 8-4.00, 8-5.00 et 8-6.00, et ce, afin de prévenir les difficultés dans la mise en oeuvre de ces dispositions et de les résoudre, le cas échéant.

Conformément à la clause précédente, le centre de services et le syndicat doivent convenir d’un mécanisme de résolution des difficultés. Ce mécanisme tient compte de la réalité des milieux et s’applique dès la consultation sur la tâche annuelle et tout au long de l’année scolaire.

Si un désaccord subsiste quant à la décision de la direction de l’école à la suite de discussions entre cette dernière et l’enseignante ou l’enseignant concerné, celle-ci ou celui-ci dépose une demande de mise en place du mécanisme de résolution des difficultés<sup>1 </sup>. Pour ce faire, l’enseignante ou l’enseignant produit un exposé écrit de la situation et en transmet une copie au syndicat et au centre de services.

1 - Ce mécanisme s’applique également si la difficulté se produit lors de la consultation de l’organisme de participation prévue à la clause 8-1.08. Les représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants au sein de cet organisme devront alors désigner un de leur membre afin de déposer cette demande.

À défaut pour les parties locales d’avoir convenu d’un mécanisme, les modalités suivantes

s’appliquent :

1) Le comité est composé d’un maximum de 2 représentantes ou représentants du centre de services et de 2 représentantes ou représentants du syndicat.

2) À moins de circonstances exceptionnelles, le comité se réunit dans les 5 jours de la réception d’une demande.

3) Aux fins de leurs discussions, les parties s’échangent les informations pertinentes.

4) Le comité a pour mandat :

– d’analyser la situation soumise;

– de demander, s’il l’estime nécessaire, des informations complémentaires;

– de faire des recommandations au centre de services en vue de résoudre les difficultés.

Le centre de services informe par écrit le comité, la direction de l’école et l’enseignante ou l’enseignant concerné de sa décision.

Si le syndicat est en désaccord avec la décision du centre de services, qu’il ait déposé ou non un grief sur les objets visés au présent article, il peut alors référer la situation au Comité national de concertation (CNC) créé en vertu de l’annexe XXX.

Ce dernier peut, au besoin, faire appel aux services d’une médiatrice ou d’un médiateur afin d’accompagner les parties locales.

Le présent article n’empêche pas le dépôt d’un grief; cependant, un tel grief ne peut être fixé à l’arbitrage que si ce mécanisme a été utilisé, à moins que les parties locales n’en conviennent autrement, ou si la situation a été référée au CNC conformément au premier alinéa de la clause 8-13.05.